最佳答案 这个锤子的事……说来话长。 大家先来说下,你们印象中,中国古代的锤子是长什么样的?是不是这样? 或者这样: ...

这个锤子的事……说来话长。

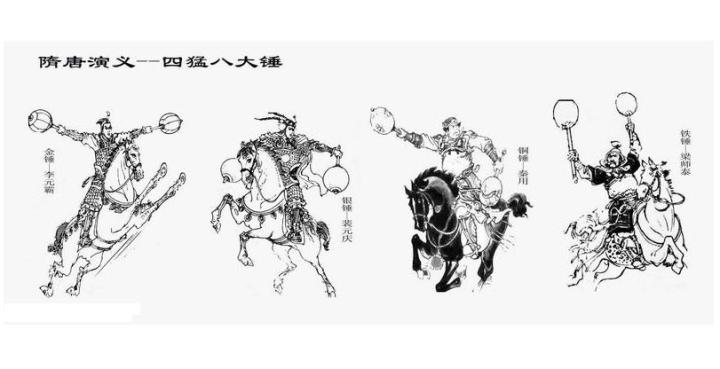

大家先来说下,你们印象中,中国古代的锤子是长什么样的?是不是这样?

或者这样:

总之,基本上这个锤子肯定比拳头大,一般比人头大,是不是?

然后,我的回答可能对大家的打击比较大——古代的锤其实很小,非常小,小到你会觉得好Q好萌。

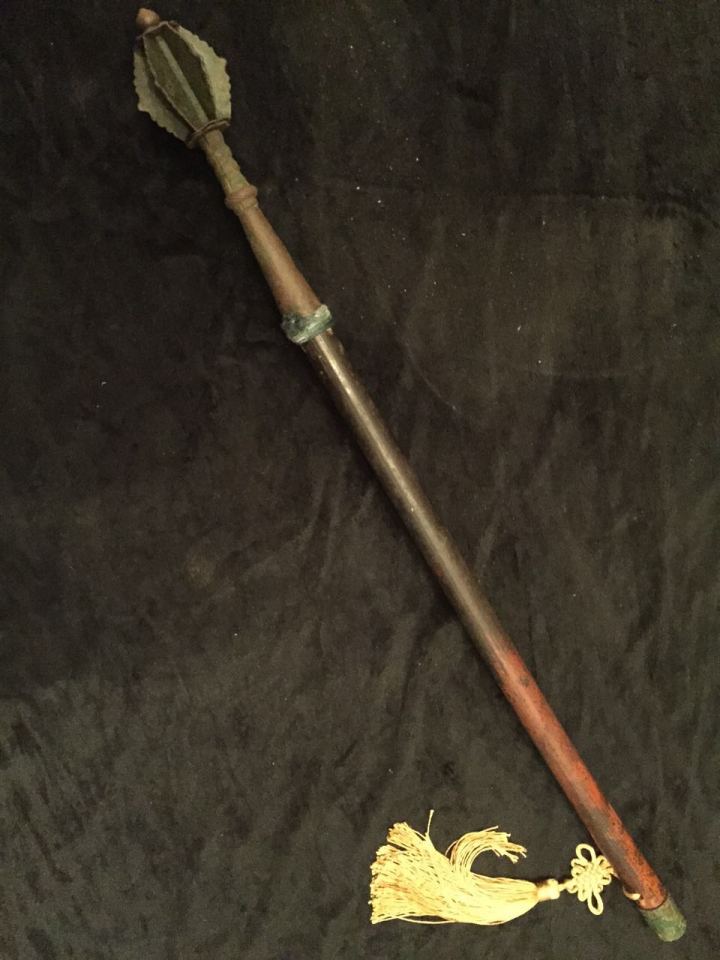

为了让大家知道真实的锤子长什么样……我可是真人出镜了……给大家上个我手里的清早八瓣莲花熟铜锤,我国古代真正的锤子大小,其实是这样的:

这是尺寸非常标准的古代战锤,而且这种铜锤是属于份量比较重的,铁锤要轻些,没有铜锤重。哈哈哈哈,我得意地笑——你们想像一下,隋唐四猛八大锤和李元霸抡的是这种锤子,以及大闹朱仙镇的岳云和八大锤也是抡的这种锤子,有没有脚得反差好大?三观有木有破碎?HIA HIA HIA~~~

我国古代的锤子使用起源很早,应该自有兵器起,就有了这种武器。而在南北朝和隋唐时期,锤子的使用非常普遍,无论是军阵还是仪仗,都大量出现。这和游牧民族南下中原有比较大的关系。

锤子这个东西有个非常好的地方,就是制造方便,不需要太高的技术。什么热处理钢材啊的之类问题,完全不考虑,生冷不忌,只要造出够份量的金属疙瘩可以砸人,就OK了。

所以游牧民族非常喜欢这东西,甚至是一种生活用具,譬如分布非常广使用时间非常长的一种东西叫布鲁头,就是游牧民族生活中必备用品,几乎家家都有,这玩意就是流星锤,用来打击和驱赶猛兽,实际主要是对付狼的,以保护放牧的牛羊。

布鲁头长这样:

藏族也有类似的武器,长这样:

这种东西藏族朋友叫它洛果,一般也叫“狗棒”,很形象的称呼吧。锤子早期,多是木柄的,自隋唐宋辽起,出现了大量金属杆的锤子。然后在文献记载里,从唐开始也出现了专门的有关锤子的记载。这是博物馆藏的辽金锤:

值得注意的是,很多唐宋墓室画像中表现的绝大部分锤,或者叫金瓜、骨朵等等的,几乎都是仪仗器。真正的是实战锤,通常尺寸不会超过两尺,因为再长就不好用了。原因一是礼制问题,墓室里多是描绘仪仗队伍的。二是仪仗和实战的差异,这个后边再说。

蒙元时期,因蒙古西征,受波斯和欧洲武器影响,中原也出现了一些比较西域风格的锤子。周纬先生在《亚洲古兵器图说》里考据道,蒙元时期有六叶锤称为“夏西帕尔”。

文献记载,蒙古西征时曾命西域工匠制造过一种西域风格的六页锤,周先生说的“夏西帕尔”,其名字实际来自波斯六叶锤的名字“Shashpar”,“夏西帕尔”乃是音译。

这种蒙元“夏西帕尔”(Shashpar)六叶锤,我手上正好有一支,它长这样:

其实它的个头,非常小……它边上就是之前那个八瓣莲花锤,大小几乎一样。

到了明清,锤子依然很普遍。这是比较标准的明代锤:

明万历年间,努尔哈赤还专门组建了一支“铁锤军”。而在后来乾隆年完成的《皇朝礼器图式》里,绿营双锤依然是一种制式兵器。

当然,这个款式比较简单,实际清代锤子款式非常多,而且大多和这个长得不一样。清代锤子大多长我之前发的那个莲花锤相貌,有个手柄,有个挡或者龙吞。

我们来讨论一下锤子的实战。

锤这种兵器,重心非常靠前,和刀剑的配重完全不一样。同样分量的锤和刀剑,锤的使用难度要比刀剑大很多很多很多——重要的事说三遍。用过就知道——它重心太前了,这直接导致非常难来回抡,抡出去非常容易,但收回来极难,也就是回手难——其实就是基本收不回来——也所以这种武器都是短柄,一尺多两尺长到头了,再长基本就没法用了。因此锤子大量是近距离贴身肉搏用,正常距离的白刃战,还是要使用长矛和刀剑。

再也所以,我们才有了这么一句俗语:一锤子买卖。

为什么?因为实战中,用这兵器真的就是一锤子的事,你一锤子抡出去,就不要想着收回来了。这一锤子下去,要么他死,要么你亡。

这一锤子买卖的,是生命。

所以严格说来,这其实是种纯步兵武器,骑兵带它,基本都是准备在落马/下马以后使用的贴身肉搏武器,也就是备用武器。或者干脆是纯步兵用的近战肉搏武器,即便这样,它也不是正常作战距离用的常规兵器——追杀败军/偷袭敌人时你骑马过去从敌人后边猛击脑壳这种特殊状况就不要说了哈……

亲,你想一下,

当你骑着马,抡着这么短这么小的锤子,去和人家的长矛以及战刀对杀会是什么结果

……

恩,最后陈词吧:

锤子的实用情况,在古代非常普遍,一直贯穿整个冷兵器史,而且一度有专门使用锤子的军种。

游牧民族尤其热衷这类兵器,因为它有两大优点,一是它是放牧的时候不可缺少的生活实用品,二是这东西制造难度几乎没有,有铁匠就可以制造,完全不需要技术,但杀伤巨大,深受科技程度落后于中原的各地区和民族的喜爱。

金庸先生小说《射雕英雄传》里说金兵爱用狼牙棒,这是真的,而且有非常真实的历史原因。

其实锤子这东西,真说起来,可以专门写一部专著,这里谈到的以及展示的,只是浮光掠影,是非常肤浅的皮毛。